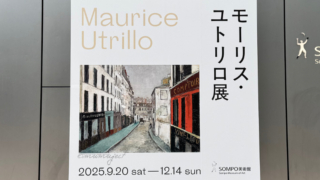

東京国立近代美術館の

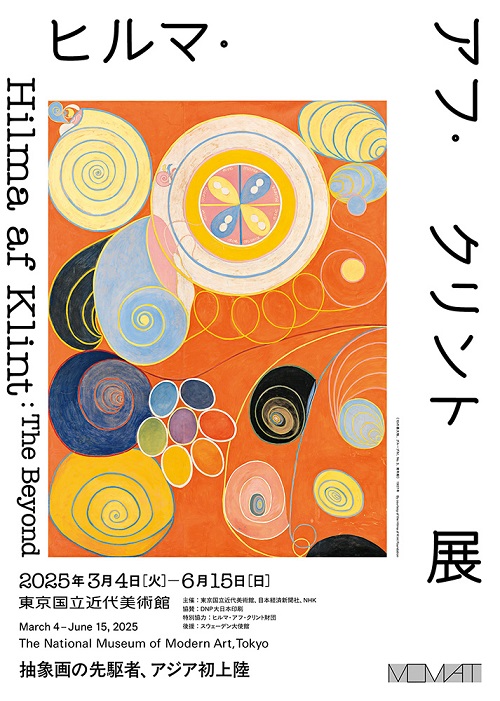

「ヒルマ・アフ・クリント展」に行ってきました。

ヒルマ・アフ・クリントという画家について、恥ずかしながら全く知りませんでした。

行きたい展覧会を探していた時にホームページで作品を見て、見たことがあるなと気になったので行ってみることに。

スピリチュアリズムに関心のあったアフ・クリントによる目に見えない存在を表す絵画たちに圧倒された展覧会でした。

出会えてよかったと思います。

| この記事では美術展の備忘録として作品写真と共に展覧会の内容と感想を書いています。 ネタバレを避けてグッズ情報等だけ知りたい方は「ヒルマ・アフ・クリント展 情報」までスキップしてください。 |

「ヒルマ・アフ・クリント展」 感想

ヒルマ・アフ・クリントの生涯

アフ・クリントがその名を知られるようになったのは、没後、21世紀になってからだそうです。

欧米で作品展が開催されたことを機に、世界的に注目を集めるようになりました。

驚くべきはその制作過程だと思います。

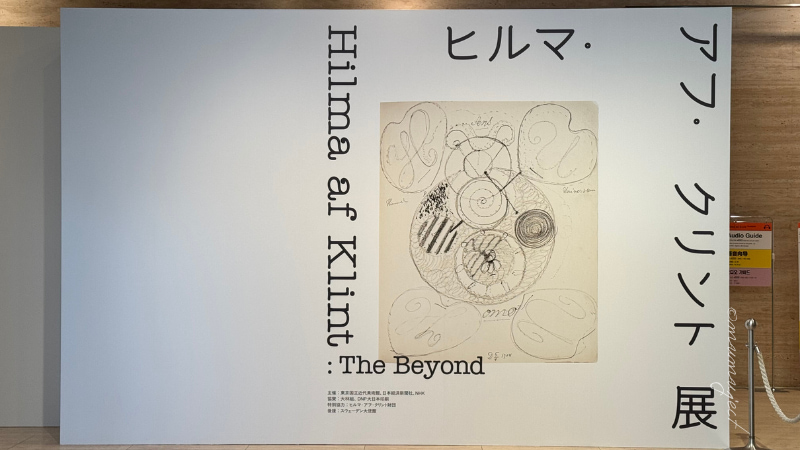

ヒルマ・アフ・クリント展 会場内で撮影

ヒルマ・アフ・クリント展 会場内で撮影

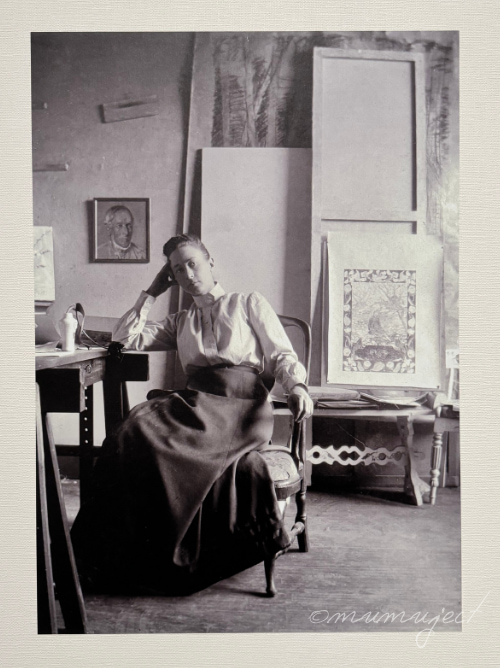

- ヒルマ・アフ・クリント(Hilma af Klint, 1862-1944)

- 1862年、スウェーデン・ストックホルムの裕福な家庭に生まれる

- 1879年頃(17歳)から「スピリチュアリズム」に関心を持ち始める

特に影響を受けたのは「神智学(しんちがく)」で、瞑想や交霊の集いに頻繁に参加して知識を深める - 1882年(20歳)、王立芸術アカデミーに入学

女性のアーティストは当時のスウェーデンではまだ数少ない存在だった - 1887年、アカデミーを優れた成績で卒業し、職業画家としてのキャリアを順調にスタート

- 1896年、特に親しい4人の女性と「5人 (De Fem)」 というグループを結成

交霊術におけるトランス状態において霊的存在からメッセージを受け取り、作品を制作していく - 1920年に介護していた母親が亡くなると、神智学から分離独立した「人智学(じんちがく)」への傾倒を深める

精神世界の表現からより幾何学的・図式的な作品へ、さらには色自体が主題を生み出すような作品へとその表現を変化 - 1920年代半ば以降は自身の思想や表現について記した過去のノートの編集や改訂の作業を開始

- 1944年(81歳)、1,000点をはるかに超える作品やノート類の資料すべてを甥に託し、その生涯を閉じる

ー ヒルマ・アフ・クリント展章解説よりまとめ

ヒルマ・アフ・クリントの始まり

王立芸術アカデミーを優秀な成績で卒業したアフ・クリントは、肖像画や風景画、児童書や医学書の挿絵などを手掛ける職業画家として順調なキャリアをスタートしました。

本展にも当時の作品がいくつか展示されています。

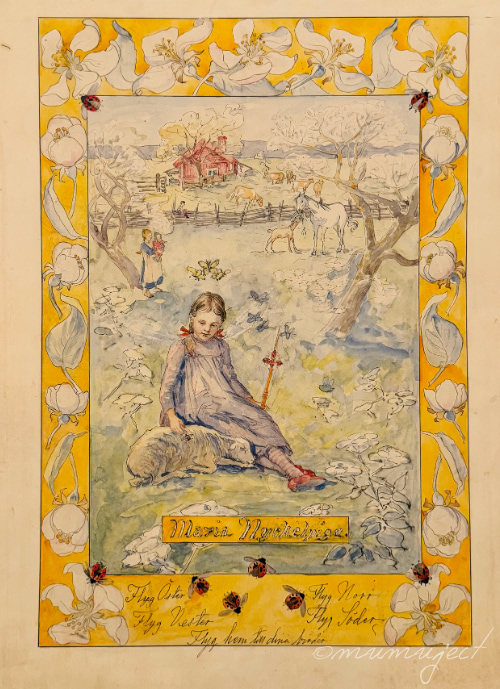

書籍『てんとう虫のマリア』のためのスケッチなどは繊細で幸福感のある作風が美しかったです。

ヒルマ・アフ・クリント 書籍『てんとう虫のマリア』のためのスケッチ 制作年不詳 ヒルマ・アフ・クリント財団

ヒルマ・アフ・クリント 書籍『てんとう虫のマリア』のためのスケッチ 制作年不詳 ヒルマ・アフ・クリント財団

当時、北欧で注目されたスウェーデンのフォークアート(植物の文様や装飾文字が特徴)を取り入れるなど、アフ・クリントが様々なものにアンテナを張って描いていたことが分かる作品だそうです。

スピリチュアリズムと「交霊術」

絵と並行してアフ・クリントが関心を寄せていたのが「スピリチュアリズム」でした。

"人は肉体と霊魂からなり、肉体は消滅しても霊魂は存在し続け、現世へ働きかけてくる"

という考え方、とりわけ死者の霊魂と交流する「交霊術」に関心があったアフ・クリントは、瞑想や交霊の集いに頻繁に参加してその知識を深めていきます。

そして1896年、親しい4人の女性とともに結成したのがグループ「5人 (De Fem)」でした 。

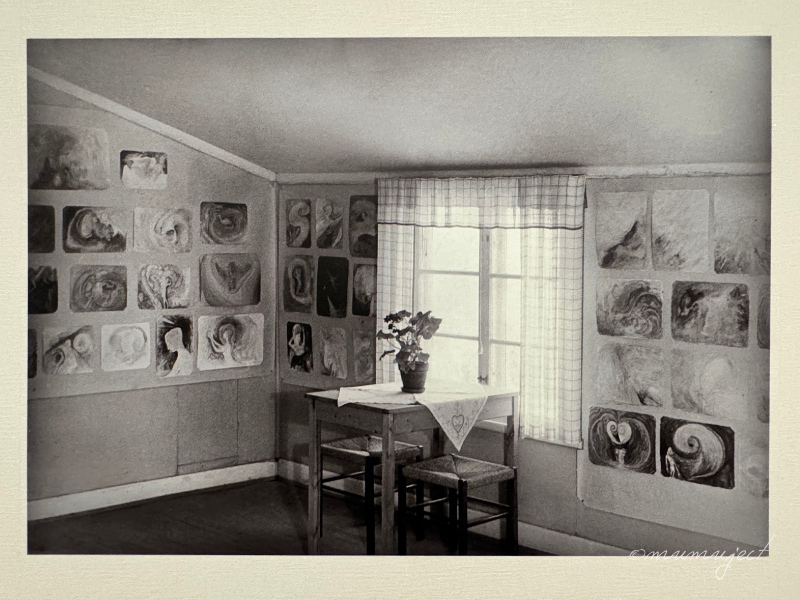

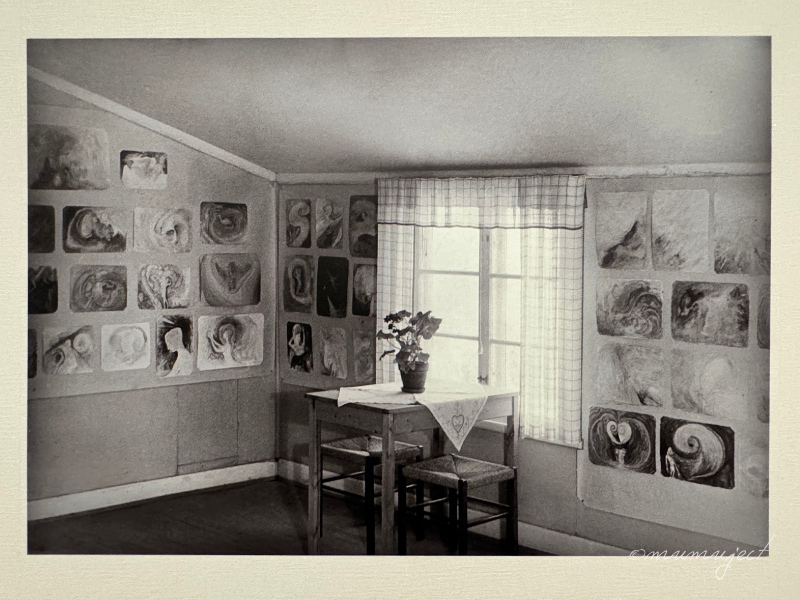

「5人」でのドローイングク品群展示風景

「5人」でのドローイングク品群展示風景

グループ「5人 (De Fem)」はメンバーの家に集まり、交霊術でトランス状態になって霊的存在から受け取ったメッセージを記録に残すという活動を始めます。

霊的存在から読み取ったイメージは画像のような円や記号的な形、短い文章として記録されていました。

鑑賞している側としては、得体のしれない世界に入りこんでいる怖さと気になって目が離せないような魅力とが入り混じったような、不思議な引力を感じる作品でした。

代表作〈神殿のための絵画〉

展示会場パネル

展示会場パネル

アフ・クリントはグループ「5人 (De Fem)」の集いにおいて、高次の霊的存在から"物質世界からの解放や霊的能力を高めることによって人間の進化を目指す、神智学的教えについての絵を描くように"との啓示を受けます。

この啓示によって開始されたのが〈神殿のための絵画〉の制作でした。

〈神殿のための絵画〉は《原初の混沌》《エロス》《白鳥》 など複数のシリーズやグループから構成される作品群で、1906年から1915年までの約10年をかけて全193点が制作されました。

ヒルマ・アフ・クリントの生涯の中核を担う代表作になります。

これがどれもこれもすごいんですよ。

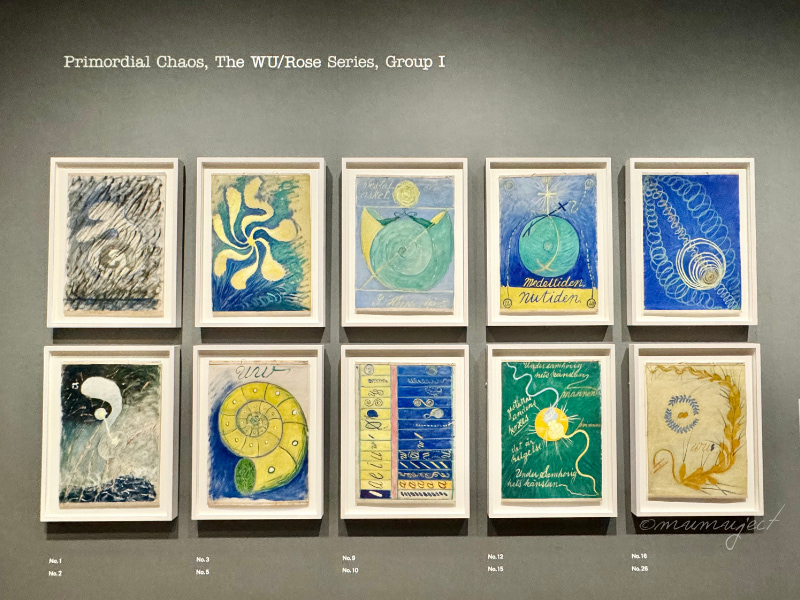

原初の混沌

ヒルマ・アフ・クリント《原初の混沌、WU /薔薇シリーズ、グループI》1906–07年 ヒルマ・アフ・クリント財団

ヒルマ・アフ・クリント《原初の混沌、WU /薔薇シリーズ、グループI》1906–07年 ヒルマ・アフ・クリント財団

〈神殿のための絵画〉でアフ・クリントが最初に取り組んだのが《原初の混沌》の連作です。

シリーズ名にある「The WU」について、「W」は物質、「U」は精神の意味で、WUは"物質と精神が合わさった進化の印"を意味します。

また、黄色と青は〈神殿のための絵画〉全体にわたって、黄色は男性性、青は女性性を表す大事な役割がありました。

黄色と青の画面で構成される《原初の混沌》は、宇宙と星のようにも見えるし、精子と卵子の結びつきのようにも見えます。

芸術作品を別の作品で例えるのはどうかと思うけど、この連作を見て『ハウルの動く城』でハウルが心臓を食べるシーンや『宝石の国』を思い起こしてしまったのですが、分かってくれる方いますかね…。

進化

ヒルマ・アフ・クリント《進化、WUS /七芒星シリーズ、グループⅥ》1908年 ヒルマ・アフ・クリント財団

ヒルマ・アフ・クリント《進化、WUS /七芒星シリーズ、グループⅥ》1908年 ヒルマ・アフ・クリント財団

《進化》と名付けられたグループでは、花弁のような形を持つ作品が並びます。

アフ・クリントにとって〈進化〉とは"魂が高い次元の段階へと上昇し、神に近づく精神的なプロセス"だったそうです。

右下の赤い作品の中央にあるアンモナイトのような形は《原初の混沌》にも登場しています。

このように他のシリーズに登場したモチーフが繰り返し使われたり、すこし変化した形で使われたりするのは興味深いですよね。

アフ・クリントの中ではちゃんと明確な意味があり、シリーズを通しての何かしらのメッセージを届けているのかもしれないと思わされました。

10の最大物

おそらくこのヒルマ・アフ・クリント展のいちばんの見どころだと思われるのが、こちらの《10の最大物》の展示です。

10点すべてが高さ3m、横幅2mを超える巨大なカンヴァスで、文字通りアフ・クリントの作品の中でもっとも大きな作品になっています。

カンヴァスが巨大すぎるためか、所々しわが寄っていたりするくらいの大きさで圧倒的な存在感がありました。

ヒルマ・アフ・クリント《10の最大物、グループ IV》1907年 ヒルマ・アフ・クリント財団

ヒルマ・アフ・クリント《10の最大物、グループ IV》1907年 ヒルマ・アフ・クリント財団

"人生の4段階 ―「幼年期」「青年期」「成人期」「老年期」について楽園のように美しい10枚の絵画を制作せよ"

1907年8月に受けた啓示を発端に、アフ・クリントはこの全10枚の巨大な絵画を制作しました。

1作品を平均で4日以内に仕上げるハイペースで描かれたというから驚きです。

ヒルマ・アフ・クリント《10の最大物、グループ IV》「成人期」1907年 ヒルマ・アフ・クリント財団

ヒルマ・アフ・クリント《10の最大物、グループ IV》「成人期」1907年 ヒルマ・アフ・クリント財団

4段階それぞれメインカラーがあって、以下のようになっています。

- 「幼年期」2点が青

- 「青年期」2点がオレンジ

- 「成人期」4点が紫

- 「老年期」2点がピンク

どれもパステルカラーの優しげな色彩で描かれていて、宇宙のかなた、天国を思わせるようなふわふわとした空気感が漂います。

ヒルマ・アフ・クリント《10の最大物、グループ IV》「青年期」「老年期」1907年 ヒルマ・アフ・クリント財団

ヒルマ・アフ・クリント《10の最大物、グループ IV》「青年期」「老年期」1907年 ヒルマ・アフ・クリント財団

「幼年期」「青年期」「成人期」までは割と共通項が多いモチーフなのに対し、「老年期」2点(画像↑の奥2点)はすこし様子が変わってきます。

とくに老年期の最後1枚はそれ以前に観られなかった四角いモチーフが。

人生の最後を表す1枚に何を伝えようとしているのか、、、意味深ですね。

祭壇画

ヒルマ・アフ・クリント《祭壇画、グループ X、No. 1 -3》1915年 ヒルマ・アフ・クリント財団

ヒルマ・アフ・クリント《祭壇画、グループ X、No. 1 -3》1915年 ヒルマ・アフ・クリント財団

アフ・クリントは〈神殿のための絵画〉を収める神殿の建設まで構想していました。

神殿は螺旋状で、どの作品をどう配置するかまで考えられていたそうですが、実現することはありませんでした。

この《祭壇画》シリーズは、神殿の最上階の祭壇の間に飾る絵画として描かれたものです。

ピラミッドのような三角形が一番に目を惹きます。

"肉体から精神への上昇、神聖なものから物質的なものへの下降、この2つの方向によって進化は起こる"という神智学的な思想が、これら三角形が示す方向に表されているのではないかと考えられています。

三角形とともに目を惹く太陽のような円型は、まるで宗教画にでてくる聖なる光のようにも見えてきます。

神殿の最上部を彩るのにふさわしい高貴な雰囲気の作品だと感じました。

〈神殿のための絵画〉以降の変容

ヒルマ・アフ・クリント《シリーズ V》1920年 ヒルマ・アフ・クリント財団

ヒルマ・アフ・クリント《シリーズ V》1920年 ヒルマ・アフ・クリント財団

1915年に〈神殿のための絵画〉を完結させて以降、アフクリントの関心は自然科学と精神世界双方へと移っていきました。

それにともない、作品はより幾何学的・図式的な様相、さらには色自体が主題を生み出すような作風へと変わっていったようです。

ヒルマ・アフ・クリント《シリーズ V、No. 4》1920年 ヒルマ・アフ・クリント財団

ヒルマ・アフ・クリント《シリーズ V、No. 4》1920年 ヒルマ・アフ・クリント財団

家のような図形が変化していく作品であったり。

絵画というよりは図面に近いような、図形と文字情報が多い作品であったり。

アフ・クリントのイメージを転写したような水彩のにじみだけの作品もありました。

ヒルマ・アフ・クリント《花と木を見ることについて、無題》1922年 ヒルマ・アフ・クリント財団

ヒルマ・アフ・クリント《花と木を見ることについて、無題》1922年 ヒルマ・アフ・クリント財団

アフ・クリントのこのような作風の変化。

そこには、海軍士官であった父の影響で天文学、航海術、数学などが身近にあったことや、同時代に活躍した科学者たちによる目に見えないものの発見(レントゲンによるX 線、キュリー夫人らによる放射線の発見等)なども、少なからず影響したのではないかと言われています。

ヒルマ・アフ・クリント《無題》1934年 ヒルマ・アフ・クリント財団

ヒルマ・アフ・クリント《無題》1934年 ヒルマ・アフ・クリント財団

とはいえ、〈神殿のための絵画〉期に幾度となく出てきたアンモナイトのようなモチーフは最後まで登場しますし、第二次世界大戦を思わせるような予言的作品を残していたりもします。

スピリチュアル的な側面が完全に無くなったわけではなく、自然科学と精神世界双方を共鳴させ合った新たな道を探求していたのかもしれません。

1944年10月21日、アフ・クリントは81歳の生涯を閉じました。

およそ1,300点の作品と124冊のノート類(合計2万6000ページにもおよぶ)はすべて彼女の甥に託され、彼女から甥へ「自分が死んでから20年間作品を公にしないこと」というメッセージが伝えられたのだとか。

目に見えない精神世界を表現したアフ・クリント。

これまでにない方法、表現で見る者に"見えない存在"を教えてくれる作品が集められた本展は、まるで精霊の世界を彷徨っているような不思議な体験をもたらしてくれました。

とても楽しかったです。

お気に入りの作品

いろいろ良かったけど、なかでも忘れられない作品を2つ記録しておきます。

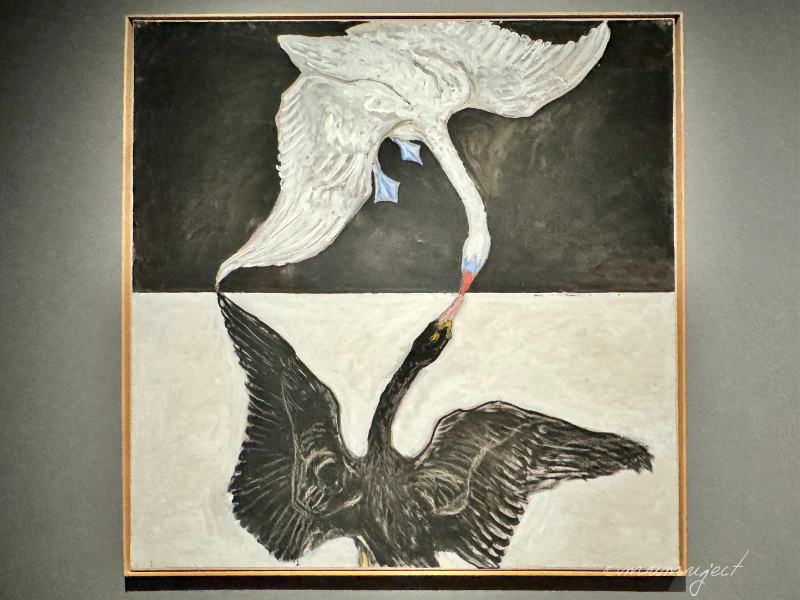

まず1つ目は、《白鳥》グループ No.1の作品です。

ヒルマ・アフ・クリント《白鳥、SUW シリーズ、グループ IX:パートI、No. 1》1914–15年 ヒルマ・アフ・クリント財団

ヒルマ・アフ・クリント《白鳥、SUW シリーズ、グループ IX:パートI、No. 1》1914–15年 ヒルマ・アフ・クリント財団

単純に色遣いと構図が美しい。

黒白の背景に白黒の白鳥で色を反転させ、正方形のカンヴァスを二分割している構成が素敵でした。

おもしろいのは《白鳥》シリーズ全体を見渡した時にこの白鳥の表現がどんどん変化していくことです。

ヒルマ・アフ・クリント《白鳥、SUW シリーズ、グループ IX:パートI》1914-15年 ヒルマ・アフ・クリント財団

ヒルマ・アフ・クリント《白鳥、SUW シリーズ、グループ IX:パートI》1914-15年 ヒルマ・アフ・クリント財団

No.1 は白鳥だと一目でわかる分かる表現ですが、シリーズを進むごとにどんどん鳥ではなく記号的な表現になっていきます。

〈神殿のための絵画〉の数あるグループの中でも変化の過程が一番わかりやすくて楽しい作品でした。

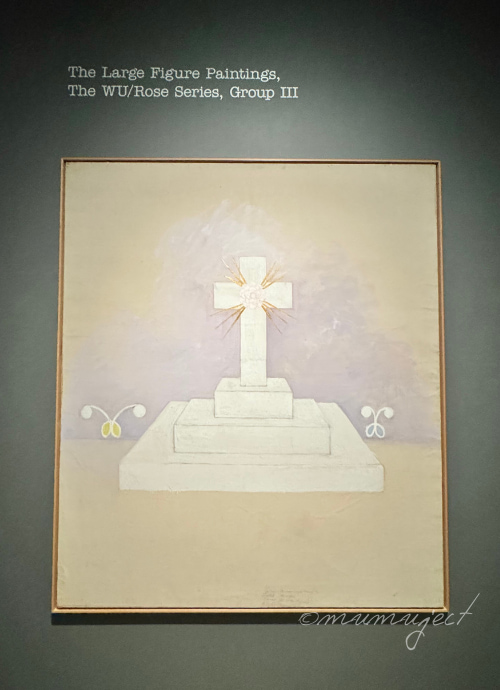

2つ目が《大型の人物像絵画》グループ No.9の作品です。

ヒルマ・アフ・クリント《大型の人物像絵画、WU /薔薇シリーズ、グループ III、No. 9》1907年 ヒルマ・アフ・クリント財団

ヒルマ・アフ・クリント《大型の人物像絵画、WU /薔薇シリーズ、グループ III、No. 9》1907年 ヒルマ・アフ・クリント財団

アフ・クリントが結成したグループ「5人 (De Fem)」の集いで交霊術の儀式に使った十字架の祭壇がモチーフになっています。

淡い色だけが使われた画面は全体的にふわふわとしていて、非現実的な雰囲気が漂います。

暗めの展示会場でスポットライトに照らされた姿は本当に発光しているように見えるんです。

この作品の周りだけまとう空気が違った気すらしました。

本展のなかで個人的にいちばん惹き込まれた、神聖で美しい作品でした。

「ヒルマ・アフ・クリント展」 情報

グッズ

ヒルマ・アフ・クリント展のグッズは規模はそこまで大きくありませんが、種類は豊富でした。

これ以外にも靴下とかトートバッグとかすっごく可愛いものがたくさんあって、我慢するのが大変でした。

作品自体がものすごく綺麗な色の作品ばかりなので、グッズが可愛くなるのは必然。

図録も欲しかったけど、厚みがあり持ち帰る勇気がなくて断念しました。

展覧会特設ショップは展示会場の中にありますので財布を持って会場にお入りください。

ポストカード

まずは必ず買うポストカード。

作品の色が綺麗だからポストカードになっても映えますね。

選ぶのが大変でした。

ポストカードは 198円(税込)、正方形が 275円(税込)でした。

PET ブックマーカー

今回すごく可愛かったのがブックマーカー!

半透明なパステルカラーが春らしくて良いですね。

ブックマーカーは 462円(税込)でした。

メタル ブックマーカー

メタルのブックマーカーも買っちゃいました。

白鳥のモノクロと銀色のメタルカラーがシックで素敵です。

メタルブックマーカーは 1,210円(税込)でした。

音声ガイド

ヒルマ・アフ・クリント展の音声ガイドは会場レンタル版とアプリ配信版があり、どちらも同じ値段です。

私はアプリ版を購入しました。

- 収録時間:約30分

- ナビゲーター:俳優の趣里さん

- 会場レンタル版:650円(税込)

- アプリ配信版:650円(税込)

配信期間:展覧会開催期間中[2025年3月4日〜6月15日]

「iMuT-いつでもミュージアムトーク」(iOS/Android)よりダウンロード

音声ガイドがあると周りに惑わされずに集中して鑑賞できるので助かります。

混雑状況

平日のお昼過ぎに行ったのですが、そこまで混雑していませんでした。

タイミングによっては一人でゆっくり観られるセクションもあったり。

不快感なく鑑賞できました。

所要時間

所要時間は1時間半~2時間程度です。

解説を読み、音声ガイドを聴きながらゆっくりめに鑑賞しました。

チケット

チケットは 一般 税込2,300円 です。

前売りだと 一般 税込2,100円 になるので、可能であれば前売りを買っておくのがおすすめです。

東京国立近代美術館は以前はウェブの前売り券を買った人も入口で紙の絵柄チケットに交換してくれたのですが、最近はそういうのもなくなってしまったみたいですね。

ロッカー

東京国立近代美術館では無料のロッカーを利用できます。

100円玉も不要です。

撮影スポット

ヒルマ・アフ・クリント展では会場内のほとんどの作品が撮影可能です。

巡回

ヒルマ・アフ・クリント展に巡回はありません。

MOMATコレクション

MOMATコレクションは春仕様。

東京国立近代美術館の所蔵作品展でこの時期に観る桜の作品には元気をもらえますね。

当日に限り、ヒルマ・アフ・クリント展のチケットで鑑賞できます。

船田玉樹《花の夕》1938年 東京国立近代美術館

船田玉樹《花の夕》1938年 東京国立近代美術館

展覧会情報まとめ

お出掛け前に美術館公式サイトをご確認ください。

以下はすべて東京展の情報です。

| 展覧会名 |

ヒルマ・アフ・クリント展 |

| ● 東京会場 |

2025年3月4日(火)~6月15日(日) |

| 開室時間 |

10:00-17:00 |

| 休館日 |

月曜日(ただし3月31日、5月5日は開館) |

| 混雑状況 | 平日昼・それほど混雑していない |

| 所要時間 | 1時間半~2時間半 |

| チケット | 一般当日 2,300円(税込) 一般前売り 2,100円(税込) |

| ロッカー | 無料/100円玉不要 |

| 音声ガイド | 会場レンタル版:650円(税込) アプリ配信版:650円(税込) |

| 撮影 | 会場内のほとんどの作品が撮影可能 |

| グッズ | 展示会場内にあり 小規模だけど種類は豊富 |

| 巡回 |

なし |

✦

✦

✦

関連情報

■「北欧の神秘」

2025年3月26日(水)まで「東京 → 長野 → 滋賀 → 静岡」 と1年をかけて全国を巡回中。

すーっごい素敵な展覧会でした。

北欧の風景というだけでもキラキラして聞こえるのに、絵画表現がとてもドラマチックだったりファンタジーだったりで観ているだけで楽しかったです。

■「ロートレック展 時をつかむ線」

2025年4月6日(日)まで「東京 → 北海道 → 長野」と全国を巡回中。

素描が多めですが有名なカラー作品の展示ももちろんあります。

滑らかでするっと伸びる線一本一本がセンス抜群な感じ…!

100年以上前の作品なのに古さを感じさせないのがロートレックの魅力だなと改めて感じられた展覧会で、とても楽しかったです。

■「オディロン・ルドン ― 光の夢、影の輝き」

2025年6月22日(日)までパナソニック汐留美術館で開催中。

ルドンの「黒」から「色彩」への画風の変容を一望できます。

ルドン流進化論といわれる石版画集『起源』が9点揃って展示されますし、油彩やパステルの作品の美しさをあふれんばかりに味わえます。

大満足の展覧会でした。

■「カナレットとヴェネツィアの輝き 」

2025年6月22日(日)まで「静岡 → 東京 → 京都 → 山口」と全国を巡回中。

たくさんのヴェネツィアの景色が堪能できました。

カナレットをはじめ画家それぞれが自らのヴェネツィアの思い出を語ってくれているようで、とても穏やかな気持ちなれる展覧会でした。

■「ミロ展 Joan Miró」

2025年7月6日(日)まで東京都美術館で開催します。

名作〈星座〉シリーズが観られたのはすごくすごく嬉しかった。

亡くなってまだ40年余りと生きた時代が近い画家さんなだけに、作品に宿るエネルギーに充てられて、感情が揺れ動かされますね。

■「モネ 睡蓮のとき」

2025年9月15日まで「東京 → 京都 → 愛知」と全国を巡回中。

モネの睡蓮ばかりを集めた、睡蓮づくしの展覧会です。

また、晩年のジヴェルニーの自宅で描いたバラの庭の作品も素晴らしかったです。

■「異端の奇才 ビアズリー展」

2026年1月18日まで「東京 → 福岡 → 高知」と全国を巡回中。

25年の生涯を駆け抜けた新進気鋭の画家 ビアズリーの作品がたくさん集められています。

あの独特な毒のある絵柄がたまりません。

▼これまでの美術展の感想はこちらにまとまっています。

✦

✦

✦

最後まで読んでいただきありがとうございました。

美術展や読書記録の X もやっているので、よければ遊びに来ていただけると嬉しいです。

展示会場パネルより

展示会場パネルより