東京都美術館の

『ゴッホ展 ─ 響きあう魂 ヘレーネとフィンセント』に行ってきました。

すごくすごく良かったです。

本展のポイントは、やはり副題

"響きあう魂 へレーネとフィンセント"の部分でしょう。

ヘレーネとは

ヘレーネ・クレラー=ミュラーというドイツ人女性。

フィンセントはもちろんゴッホのことです。

ヘレーネはまだゴッホの評価が途上だった時代にゴッホ作品を大量に購入し、ゴッホの評価を世界中に知らしめた人物の一人として知られています。

ヘレーネがゴッホ作品を集め始めたのはゴッホ没後のこと。

彼女はゴッホの友人だったわけでも、恋人だったわけでもありません。

そんなヘレーネとゴッホが何故「響きあう魂」といわれるのか ー

本展ではゴッホ作品をとおして

苦悩の末に美術館設立という夢を実現した、ヘレーネの生涯を辿る展覧会でもありました。

『ゴッホ展 ─ 響きあう魂 ヘレーネとフィンセント』の感想・楽しいポイント

ヘレーネってどんなひと?

ヘレーネ・クレラー=ミュラーは

ゴッホ作品における世界最大の収集家であり、その活動によってゴッホを有名にした立役者の一人です。

美術界における女性の発言権がほとんどなかった時代 。

ヘレーネはゴッホの評価がいまだ確立していない20世紀初頭から作品を集めはじめました。

1908年からのおよそ20年間で、90点を超える油彩画と約180点の素描・版画を購入しています。

画像:フローリス・フェルステル《ヘレーネ・クレラー=ミュラーの肖像》1910 油彩/カンヴァス クレラー=ミュラー美術館

画像:フローリス・フェルステル《ヘレーネ・クレラー=ミュラーの肖像》1910 油彩/カンヴァス クレラー=ミュラー美術館

● 1869年、ドイツの小さな村に生まれる

● 会社経営者の父を持ち裕福な家庭で育つが、宗教観の違いや教師になるという夢を否定されたことで両親との不和が決定的に

● 父親の願いにより、会社のビジネスパートナーだったオランダ人の青年アントンと結婚してオランダへ移り住む

● アントンによって会社はますます発展し、オランダでいちばんのお金持ちだといわれる

● 娘と3人の息子も授かるが、いつもどこか満たされたない思いを感じていた

● 37歳頃、娘の美術教師だった画家であり美術評論家のクレマーと知り合い美術の世界へ

● 文化的なことに興味がない息子たちへの失望や娘との関係の悪化などから、美術によりいっそうの精神的な慰めを求めていった

● 命にかかわる大手術を経験したことが転機となり、美術館設立の夢を掲げる

● 夫アントンの協力のもと、戦争や世界大恐慌の影響を受けながらも凄まじい勢いで作品を収集

● 1938年7月に念願であった「クレラー=ミュラー美術館」が完成し、初代館長に就任

● 翌1939年12月、70歳でこの世を去る

悲しみから生まれた美術館

へレーネによるゴッホの大量購入によって

美術市場は沸き立ち、ゴッホ作品の値段も上がっていきました。

● フィンセント・ファン・ゴッホ(1853-1890)

● ヘレーネ・クレラー=ミュラー(1869-1939)

時代をすこしだけ重ねて生きた二人ですが、

ヘレーネがゴッホ作品を手に取ったのはゴッホが亡くなった後のことになります。

彼女はゴッホの深く激しい精神性が生み出した芸術に魅了されました。

ヘレーネが初めて購入したゴッホ作品《森のはずれ》1883 油彩/カンヴァス クレラー=ミュラー美術館

ヘレーネが初めて購入したゴッホ作品《森のはずれ》1883 油彩/カンヴァス クレラー=ミュラー美術館

早くから美術館を持ちたいという夢を持っていたヘレーネは、死の直前まで美術館の設立に奮闘。

彼女が生涯をかけて実現したオランダの「クレラー=ミュラー美術館」は、ファン・ゴッホ美術館よりも早くに まとまったゴッホ作品が観られる美術館として開館となりました。

「この美術館は悲しみから生まれた」

自身の夢であった美術館について、ヘレーネはこのように語ったことがあるそうです。

両親との確執

子供たちとの溝

母でありながらも一人の女性として人生を歩むことへの渇望

どこかいつも満たされなかったヘレーネは、

ぽっかり空いた心の穴を埋めるようにゴッホの絵画を収集していったといいます。

ヘレーネを魅了したゴッホ ― オランダ時代

▶ ほぼ独学で絵を学んだゴッホ

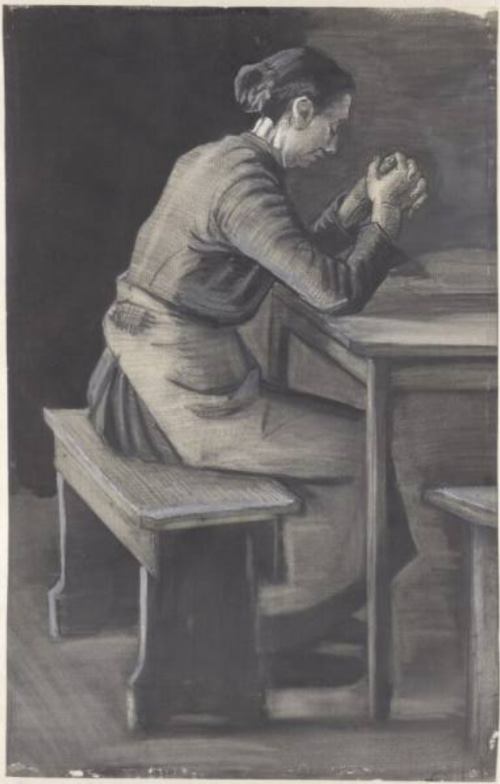

フィンセント・ファン・ゴッホ《祈り》1882/1883 クレラー=ミュラー美術館

フィンセント・ファン・ゴッホ《祈り》1882/1883 クレラー=ミュラー美術館

ゴッホは牧師の家に生まれ、叔父3人が画商でもありました。

神学に進もうとするも挫折し、27歳の時に画家になろうと決意します。

最初の3年間は素描(デッサン)ばかりを描くほど真面目。

非常に勉強熱心で努力家だったそうです。

画材の研究も怠らず、このころからいろいろな画材を試しています。

例えばこの《祈り》の素描には、鉛筆・黒のリトクレヨン・灰色の淡彩・筆と版画用インク・白の油彩・灰色の不透明水彩、水彩紙といった多種多様な画材が使われています。

ヘレーネも両親が心配するほどの努力家だったそうで、2人は似ているところがあったのかもしれません。

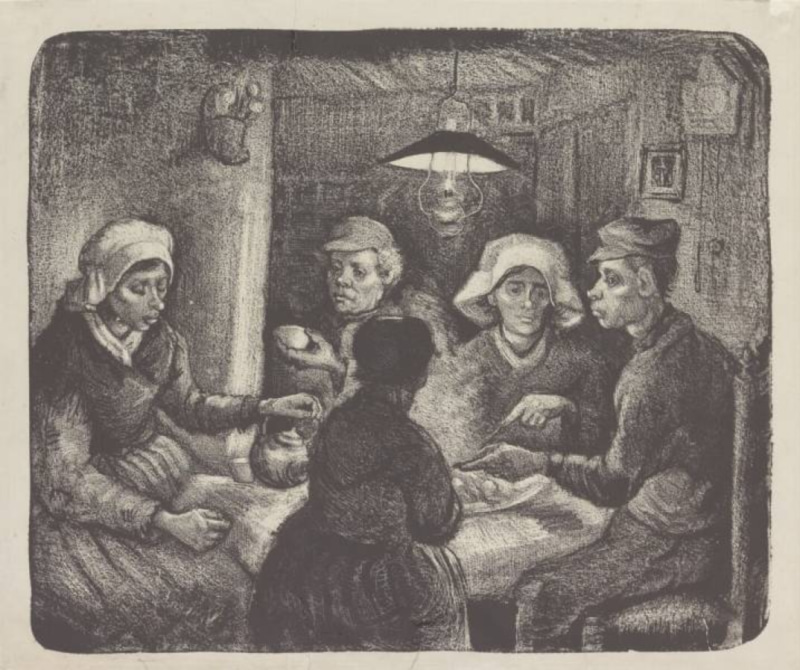

フィンセント・ファン・ゴッホ《ジャガイモを食べる人々》1885年4月 リトグラフ/網目紙 クレラー=ミュラー美術館

フィンセント・ファン・ゴッホ《ジャガイモを食べる人々》1885年4月 リトグラフ/網目紙 クレラー=ミュラー美術館

ゴッホは"人生が刻まれたような顔"を描くのが好きでした。

着飾った人物を描くよりも埃だらけの仕事着を着た農民を「民衆の顔」と呼び、幾度となく好んで描きました。

この《ジャガイモを食べる人々》は本展では唯一の版画作品となります。

下の画像もともにご覧ください。

はじめに描いた油彩画(左)を周囲に見てもらいたくて上の版画を作成しましたが、写実的でないと酷評されてしまいます。

左:クレラー=ミュラー美術館蔵(1885年4-5月) / 右:ファン・ゴッホ美術館蔵(1885年4-5月)

左:クレラー=ミュラー美術館蔵(1885年4-5月) / 右:ファン・ゴッホ美術館蔵(1885年4-5月)

本展にはありません

その後描いたのが右の油彩画で

現在ファン・ゴッホ美術館にある有名な《ジャガイモを食べる人々》となりました。

▶ 唯一の指導者とドラクロワの色彩

ほとんど独学で絵の道を歩み始めたゴッホでしたが、

唯一ゴッホの指導者といえるのが、ゴッホの従姉妹の旦那にあたるハーグ派の画家アントン・マウフェでした。

アントンはゴッホにモチ―フの素材や質感表現を助言していたと思われ、この《麦わら帽子のある静物》はアントンがゴッホに描かせた5つの静物画のうちの一つです。

フィンセント・ファン・ゴッホ《麦わら帽子のある静物》1881 油彩/カンヴァスに貼った紙 クレラー=ミュラー美術館

フィンセント・ファン・ゴッホ《麦わら帽子のある静物》1881 油彩/カンヴァスに貼った紙 クレラー=ミュラー美術館

ゴッホにとってはほとんど初めて描いた油彩画にあたりますが、そうとは思えない出来栄えだなと感じました。

質感を描き分けられてはいない部分はありますが、油彩の扱いや配色センスはこの頃からあったのかもしれません。

フィンセント・ファン・ゴッホ《女の顔》1884–85 油彩/カンヴァス クレラー=ミュラー美術館

フィンセント・ファン・ゴッホ《女の顔》1884–85 油彩/カンヴァス クレラー=ミュラー美術館

色彩表現について、ゴッホはドラクロワの色彩表現を本から学んでいました。

また、指導者アントンが属するハーグ派は別名「灰色派」とも呼ばれる暗い色調の屋外制作派閥です。

ゴッホのオランダ時代の作品に全体的に暗い色調が多いのは、これらが要因だと思われます。

ヘレーネを魅了したゴッホ ― パリの旋風

▶ 色彩の世界へ

そんな暗めな絵画が多かったゴッホでしたが、オランダからフランス・パリへ出て一変します。

第8回にして最後の印象派展の鑑賞

日本の浮世絵

ロートレックやベルナールなどの前衛画家との出会い

点描画を描いた新印象主義

芸術の都パリで出会った新しい芸術を目の当たりにしたゴッホは、自分の作品がいかに時代遅れだったかを自覚しました。

そしてドラクロワの色彩学をベースとしながらも、一気に色彩豊かな表現へのチャレンジに乗り出しました。

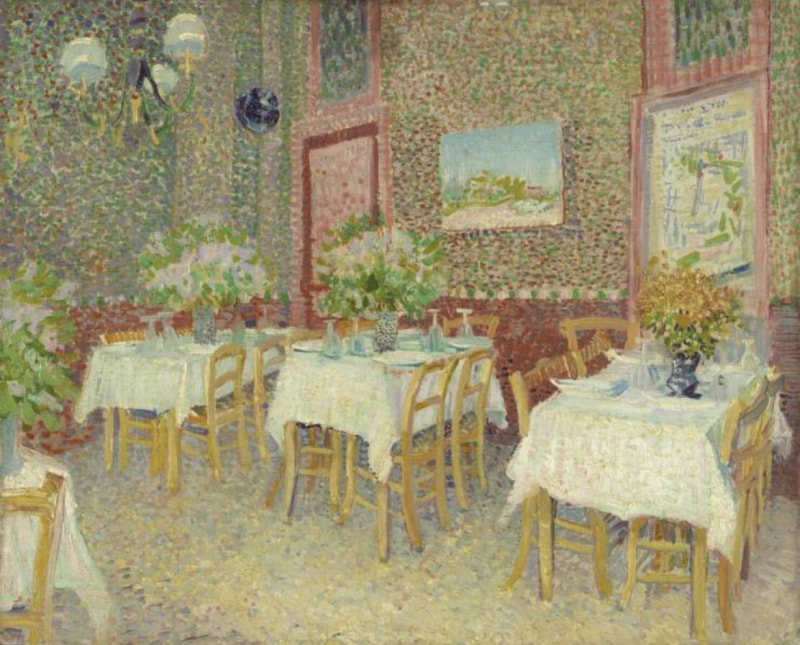

フィンセント・ファン・ゴッホ《レストランの内部》1887 油彩/カンヴァス クレラー=ミュラー美術館

フィンセント・ファン・ゴッホ《レストランの内部》1887 油彩/カンヴァス クレラー=ミュラー美術館

こちらの《レストランの内部》は

ゴッホが新印象主義の点描画の技法を用いて実験的に描いた作品で、ピンクやうすい黄色など明るい色が使われています。

また、ゴッホは日本の浮世絵に強く影響を受けたことでも知られています。

この《草地》の油彩は、モチーフを近い視点で焦点を絞って描かれた極めて日本的な作品です。

フィンセント・ファン・ゴッホ《草地》1887 油彩/カンヴァス クレラー=ミュラー美術館

フィンセント・ファン・ゴッホ《草地》1887 油彩/カンヴァス クレラー=ミュラー美術館

本展の展示会場では、オランダ時代の暗めの絵画の隣にこれらパリ時代の絵画が並べられているのですが、ついこの前まで農民ばかり描いていた画家とは思えない配色のちがいがわかりやすく、興味深く鑑賞しました。

ヘレーネを魅了したゴッホ ― アルルと黄色い家

▶ 明るい光を求めて

このゴッホ展では、68点の展示作品のほとんどがクレラー=ミュラー美術館が所蔵する作品です。

しかし4点だけ、ファン・ゴッホ美術館の油彩画が出品されています。

こちらの《黄色い家》もその一つです。

明るい光を求めて南フランスのアルルに移り住んだゴッホは、芸術家のユートピアとしてこの黄色い家を借りて多くの芸術家を招きますが、来てくれたのはゴーガンだけ。

しかもゴーガンがアルルに到着してわずか2カ月あまりで、あの耳切事件を起こしています。

フィンセント・ファン・ゴッホ《黄色い家(通り)》 1888 油彩/カンヴァス ファン・ゴッホ美術館

フィンセント・ファン・ゴッホ《黄色い家(通り)》 1888 油彩/カンヴァス ファン・ゴッホ美術館

この作品はまだゴッホが希望に満ちていたころに描いたものです。

明るい色彩に黄色と青のコントラストが

「ああ、私たちの良く知っているゴッホだ…!」と思わせてくれる、ゴッホらしい作品ですね。

▶ 永遠の象徴

ゴッホのアルル時代の作品では、何といっても《種まく人》の衝撃は絶大だと思います。

神々しくて神々しくて。

会場のオレンジ色の照明を油絵の具が反射して光っている様は、本物の陽光のようでした。

厚塗りの絵具の凹凸が画像では伝えられないのが悔しいです。

フィンセント・ファン・ゴッホ《種まく人》1888 油彩/カンヴァス クレラー=ミュラー美術館

フィンセント・ファン・ゴッホ《種まく人》1888 油彩/カンヴァス クレラー=ミュラー美術館

もともとの農民の顔を好んで描いていたゴッホ。

農民画家ミレーへの憧れと共に、

種まきから収穫に至るまでの農民たちの生活の循環に尊さを感じていたのだそうです。

比較:ジャン=フランソワ・ミレー《種まく人》1850年 ボストン美術館蔵

比較:ジャン=フランソワ・ミレー《種まく人》1850年 ボストン美術館蔵

本展にはありません

さらに、ゴッホは太陽に神にも等しい意味を見出していました。

太陽の光が放射線状に力強く広がり、畑の紫と太陽の黄色という補色関係もあいまって、よりいっそうの精神的な高ぶりを感じさせる作品です。

ヘレーネを魅了したゴッホ ― 南フランスの集大成

▶ サン=ミレの療養院

ゴッホが亡くなる1890年7月より1年ほど前にあたる1889年5月。

ゴッホはサン=ミレにある療養院に自ら入院しました。

療養院では、アルルにいたころには体調不良で描けなかった春の木々や花々を好んで描き、体調が許せば院外へもモティーフ探しに出かけることもあったそうです。

《サン=レミの療養院の庭》の右下には、ゴッホが滅多に書かないサインが記されていて、ゴッホの喜びが伝わってくるようです。

フィンセント・ファン・ゴッホ《サン=レミの療養院の庭》1889 油彩/カンヴァス クレラー=ミュラー美術館

フィンセント・ファン・ゴッホ《サン=レミの療養院の庭》1889 油彩/カンヴァス クレラー=ミュラー美術館

ゴッホは耳切り事件のせいでどうしても"狂人"的な表現をされ、美術界における衝撃エピソードとしてしばしば消費されることがあります。

ゴッホの絵が好きな私は、

そういった「狂った画家」というイメージになんとなくモヤモヤとした思いを抱いていたのですが、音声ガイドで聴いたヘレーネの言葉がすっと肌になじみ、同時にゴッホへの慈しみを感じてヘレーネのファンになりました。

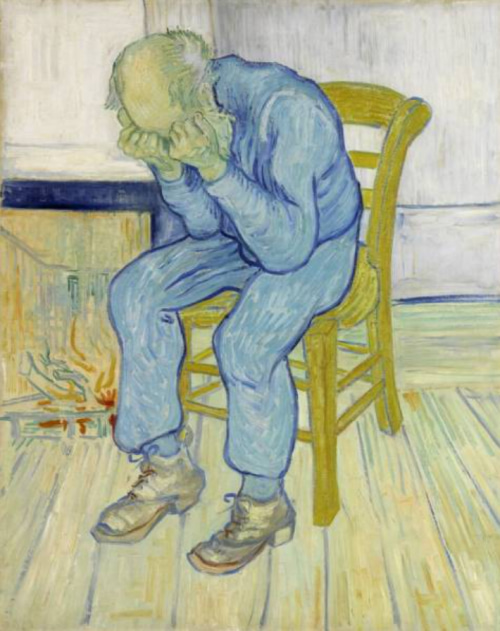

フィンセント・ファン・ゴッホ《悲しむ老人(「永遠の門にて」)》 1890 油彩/カンヴァス クレラー=ミュラー美術館

フィンセント・ファン・ゴッホ《悲しむ老人(「永遠の門にて」)》 1890 油彩/カンヴァス クレラー=ミュラー美術館

でも対照的に静けさに満ちた作品もある

一方では情熱、一方では神々しい平凡

一人の人間がこれほど異なる精神状態にいたるのは不思議に思うかもしれません

芸術家とは常にどこか並外れたところがあり

常人には理解しがたい存在なのです」

(音声ガイドより引用)

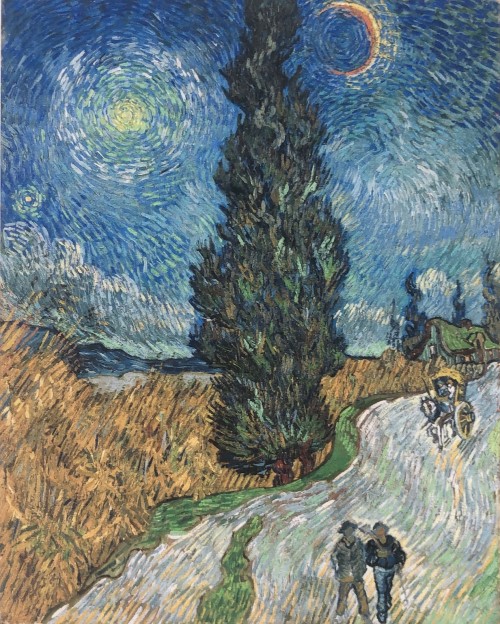

▶ 夜のプロヴァンスの田舎道

ゴッホはサン=レミで「糸杉」に本格的に取り組み、生涯でいくつもの糸杉の絵を描いています。

この《夜のプロヴァンスの田舎道》は

ゴッホが南フランス滞在中に描いた最後の一枚だと言われています。

16年ぶりの来日です。

この作品は本当に言葉もでないほどの素晴らしさで、圧巻でした。

オレンジと黄色で描かれている三日月は

本物を間近にすると、空の深い青との対比で虹色に輝いてみえました。

おそらく本物の田舎の夜は真っ暗のはずですが、《夜のプロヴァンスの田舎道》では、空は糸杉の葉よりも明るく、草木や小路はそれ以上に明るい色で描かれています。

実際の風景を目の前にして描くスタイルだったゴッホは、アルルでゴーガンと暮らしたわずかな期間に、ゴーガンから記憶と想像を駆使して描くことを学んでいったそうです。

まとめ:ヘレーネとゴッホの響きあう魂

何色にたとえるの

君に出会って見つけたひだまり

地平線を辿って

終わらない夢の中にいよう

まるで 恋のように

大橋トリオ「Lamp」(ゴッホ展テーマ)より

フィンセント・ファン・ゴッホ《ニューネンの牧師館》1885 油彩/カンヴァス ファン・ゴッホ美術館

フィンセント・ファン・ゴッホ《ニューネンの牧師館》1885 油彩/カンヴァス ファン・ゴッホ美術館

弟テオの献身的な支えがあっても数々の苦悩をかかえて生きたゴッホ。

恵まれた生活でありながらどこか満たされない思いを抱えていたヘレーネ。

ゴッホの情熱的で感情的な芸術に自らの空虚感を埋めてくれる何かを見出したヘレーネは、今度はまるでその恩返しをするかのように、ゴッホからもらった情熱を美術館設立という夢に乗せて死の直前まで走り切りました。

ヘレーネの棺は埋葬の前夜、

自身が集めたお気に入りのゴッホ作品の傍に置かれたそうです。

まさに「響きあう魂」というタイトルにふさわしい展覧会でした。

本当に楽しかったです。

『ゴッホ展 ─ 響きあう魂 ヘレーネとフィンセント』情報

グッズ

とても充実した品数でした。

グッズにもちからを入れているのがわかります。

ポストカード、文具、衣類、ミニチュアキャンバス、コラボ商品などなど盛りだくさん。

お買い物に30分くらい時間をかけてしまったかもしれません。

図録も含めたくさん買ったので、せっかくだから別記事でまとめました。

グッズ売り場は会場内にありますので、財布を持ってお入りください。

混雑状況・所要時間

平日朝に行ったのですがそれなりの混み具合でした。

不快感を感じるほどではありませんが、自然と列になって順番に観ていくイメージです。

土日はもう少し混んでいるかもしれません。

所要時間は展示だけなら1時間半。

グッズをゆっくり見るなら2時間くらいかなと思います。

音声ガイド

ナビゲーターは俳優の鈴木拡樹さんです。

ボーナストラックでは

このゴッホ展のために書き下ろされたテーマ曲、大橋トリオさんの「Lamp」の一部を聴くことができます。

ゴッホの絵と共に聴くとどっぷりと浸れる素晴らしい曲です。

音声ガイドは税込600円。

会場入り口前で購入します。

撮影スポット

特にありませんでした。

ちなみに。

東京都美術館の企画展ではいつも、会場入り口横に展覧会の大きな看板がありますよね。

行ったら毎回この看板の写真を撮るのですが、

いまはコロナの会場整備のためにテープが張られていて、どうやって看板の目の前に行ったらいいのかよく分かりませんでした。

会場出入りのタイミングでどこかテープの横道に逸れればよかったのかな…?

撮影したい方はこの謎をどうか突きとめてください。

チケット

日時指定予約制です。

当日の入場枠も設けられてはいますが、事前予定枚数が終了している場合があります。

また土日は結構前から予約いっぱいになっていることが多かったので、早めに予定を立てて予約を確保された方がよさそうです。

ロッカー

無料のロッカーが利用できます。

100円玉が必要です。

巡回

本展は、東京・福岡・愛知の3地域を巡回します。

くわしくは次の開催情報をご覧ください。

開催情報

| 展覧会名 | ゴッホ展 ─ 響きあう魂 ヘレーネとフィンセント |

| ● 東京展 | 会場:東京都美術館 公式HP: 特設サイト 公式Twitter:展覧会アカウント / チケット最新情報 / グッズ情報 会期:2021年9月18日(土)~12月12日(日) |

| チケット | 日時指定予約優先 一般 2,000円 |

| 所要時間 | 1時間半~2時間程度 |

| ロッカー | あり(100円玉必要) |

| 混雑 | 平日午前で、常に隣に人がいるくらい |

| 音声ガイド | ナビゲーター:鈴木拡樹さん(俳優) 大橋トリオさんの本展テーマ曲「Lamp 税込600円 |

| 撮影スポット | なし |

| グッズ | 充実 グッズ最新情報はTwitter(@vanGogh_goods)にて |

|

● 福岡展 |

会場:福岡市美術館 公式HP: 特設サイト / 美術館Twitter 会期:2021年12月23日(木)〜2022年2月13日(日) |

|

● 愛知展 |

会場:名古屋市美術館 公式HP: 特設サイト / 美術館Twitter 会期:2022年2月23日(水)〜4月10日(日) |

※お出かけ前に公式サイトをご確認ください

おまけ1:ルドンの《キュクロプス》も来てます!

オディロン・ルドン《キュクロプス》c.1914 油彩/板に貼った厚紙 クレラー=ミュラー美術館

オディロン・ルドン《キュクロプス》c.1914 油彩/板に貼った厚紙 クレラー=ミュラー美術館

ヘレーネのコレクションはゴッホだけではありません。

ルドンは印象派と同世代でありながら、生涯にわたって象徴画家として幻想と内面世界を描き続けました。

ヘレーネもはじめはルドンの現実離れした画風に不快感を抱いていたようですが、のちにその独特の美しさを理解するようになり、なんと数十点に及ぶルドン作品を収集したそうです。

私の推し画家であるルドン。

まさか《キュクロプス》が観られるとは思わなかったのですっごくうれしかったです。

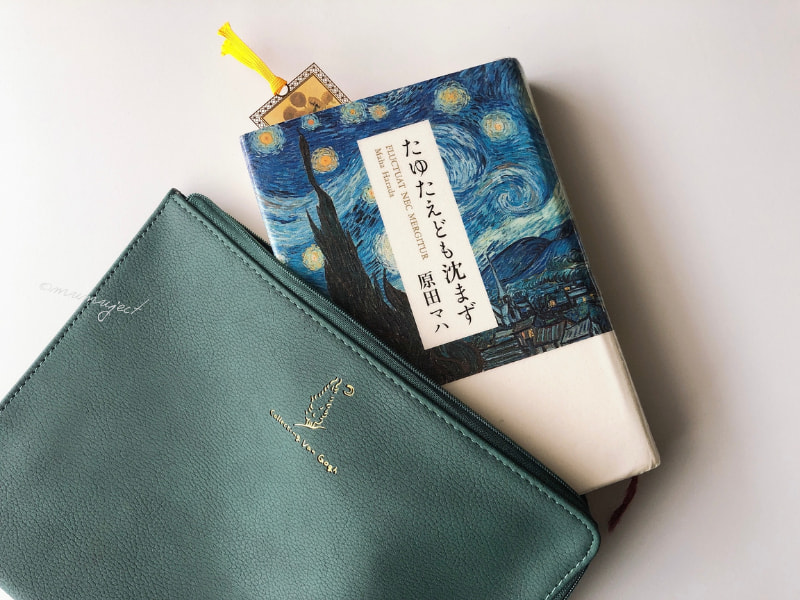

おまけ2:買ってよかったグッズ

いろいろ買ったグッズのなかでも特にお気に入りがこの糸杉ポーチ。

ハードカバーの小説がすっぽり入るので持ち運ぶのにぴったりでした。

内ポケットもあるのでしおりを数種類入れています。

たしかこのポーチ、

黄色い家バージョンなど3種類くらいあったと思われます。

ゴッホ展に行ったらゴッホの小説を読みたくなったので、いまは原田マハさんの『たゆたえども沈まず』を絶賛読書中です。

関連情報

▼『ゴッホ展』の図録・グッズについてはこちら。

▼三菱一号館美術館では『印象派・光の系譜』展が開催中です。

ゴッホがパリで衝撃を受けた印象派絵画の光の表現、その後のゴッホも含めたポスト印象派やナビ派の光の表現。そして話題作、レッサー・ユリィの《夜のポツダム広場》も観られる贅沢な展示になっています。

▼印象派よりもずっとまえにいち早く戸外制作にくりだしたのが、イギリス画家コンスタブルです。

気象学を理解して雲の絶妙な変化を細かく描き分け、ゴッホも憧れた農民画家ミレーが属する「バルビゾン派」に大きな影響を与えました。

▼後期印象派のあとに登場する「ナビ派」。

ゴッホの友人ゴーガンの影響をうけながら新しい絵画を模索していった若い芸術家グループです。

自分を取り巻く家族をテーマにした絵画も数多く描き、なかでも「こども」に着目した『画家が見たこども展』はかわいいがいっぱい詰まっていて大好きでした。

▼ヘレーネのコレクション展示のおかげで世の中に名前が知れ渡ったのはゴッホだけではありません。

ピカソやモンドリアンもそのひとりです。

ヘレーネはモンドリアンの抽象的な作品の中に、哲学的な魅力を感じていたといいます。

『モンドリアン展』では、抽象画とそれ以前のもう少しわかりやすい作品まで広く観ることができ非常に楽しかったです。

▼参考資料

・東京都美術館等編『ゴッホ展 響きあう魂 ヘレーネとフィンセント 図録』2021年

・BS日テレ「ぶらぶら美術・博物館」2021年11月16日放送回

▼Twitterでは、気ままに美術や読書についてつぶやいていますのでよかったら見てください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

クリックいただけるとうれしいです^^